CTFの初心者向けにELFバイナリの基本的な解析手法を解説します。

この記事は、私が個人的に開催する勉強会の資料として作成しました。

もくじ

この記事の目的

- バイナリ解析に興味がある入門者向けに、GDBやGhidraを使ったELFバイナリの解析手法を紹介します

対象者

- CTFやバイナリ解析に興味がある

-

コンピュータアーキテクチャやELFファイルに関する基礎知識がある

※ この記事はGDBやGhidraの使い方にフォーカスするため、基礎事項に関する詳細な解説は行いません。

※ CやPythonが雰囲気で読める、CPUやレジスタ、メモリなどの用語と主な用途を知っている、Linuxシステムの環境構築を独力で行える、くらいのレベル感を想定してます

事前準備

x86_64プラットフォームのLinux環境で、以下のアプリケーションをインストールしておく必要があります。

この記事の手順は以下の環境で再現していますが、アプリケーションのバージョンについては多少差異があっても特に問題ないと思います。

# 環境

Ubuntu20.04 64bit

Ghidra 10.1-BETA

IDA Free 7.6

gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04) 9.2

radare2 4.2.1radare2とIDAFreeは一応インストールしてますが、軽く紹介する程度にとどめるのでインストールしなくても問題はないです。

問題ファイルのダウンロード

この記事で使用するバイナリは以下からダウンロードできます。

問題バイナリ:revvy_chevy

# Description

1 Flag, 2 Flag, Red Flag, Blue Flag. Encrypting flags is as easy as making a rhymeなお、MetaCTFの運営にコンタクトを取り、MetaCTFのURLを記事に記載することを条件にこちらのブログでの問題バイナリの再配布について快諾いただいております。

CTFリンク:MetaCTF | Cybersecurity Capture the Flag Competition

もし再々配布を検討される場合は、忘れずに上記リンクを記載いただければと思います。

wget https://kashiwaba-yuki.com/file/revvy_chevyLinux環境で上記のコマンドを実行して問題バイナリをダウンロードしてください。

それでは、さっそく解析を始めていきましょう。

表層解析を行う

まずはダウンロードしたバイナリの表層解析を行いましょう。

表層解析とは、ファイルそのものの持つ情報を解析する手法です。

リバースエンジニアリングなどを行う静的解析や、実際にプログラムを実行する動的解析を行う前にファイルの概要を調べるために表層解析を行います。

今回は、fileとstringsコマンドを使って、バイナリのファイルの種類と可読文字列を調査してみます。

file

fileコマンドはファイルのタイプを取得するコマンドであり、以下の順番でファイルに対してチェックを行い、最初にマッチした結果を元にファイルタイプを取得します。

- ファイルシステムテスト

- マジックナンバーテスト

- 言語テスト

実際の出力結果は次のようになります。

今回は、64bitのELFバイナリであることが特定されました。

# file コマンドでバイナリの種類を調べる

$ file revvy_chevy

revvy_chevy: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=271c2040193241b806252d57ce67d110b6c8e78c, for GNU/Linux 3.2.0, strippedfileコマンドの詳細については以下を参照してください。

特に、fileコマンドのテストの中で最も優先度の高いファイルシステムテストは、statシステムコールの結果を元にしています。

$ stat revvy_chevy

File: revvy_chevy

Size: 14480

Blocks: 32

IO Block: 4096

regular file

Device: fd00h/64768d Inode: 918235 Links: 1

Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: ( 1000/ ubuntu) Gid: ( 1000/ ubuntu)

Access: 2021-12-11 12:58:48.991810253 +0900

Modify: 2021-12-06 23:58:52.000000000 +0900

Change: 2021-12-11 12:58:45.839677244 +0900

Birth: -strings

strings コマンドは、解析対象ファイルのバイナリに含まれる可読文字列(ASCII空間のプリンタブルなバイト値)を一覧参照することができるコマンドです。

デフォルトでは、4文字以上の可読文字列が見つかった場合に出力される仕様です。

表層解析においては、stringsコマンドの出力結果から使用しているライブラリや関数名、定義されているテキストなどの解析に役立つ情報が取得できる場合があります。

# strings コマンドでバイナリの中の可読文字列を取得する

$ strings revvy_chevy

{{ 省略 }}詳しくはマニュアルページを参照してください。

readelf

readelfコマンドは、ELFファイルの概要について取得するためのコマンドです。

ELFヘッダ内の情報やセクションヘッダ、セグメントなどの情報をフォーマットして表示することができます。

$ readelf -a revvy_chevy参考:readelf(1) - Linux manual page

バイナリを実行してみる

表層解析の結果から、ダウンロードしたファイルはELF形式の実行可能ファイルであることがわかりました。

ELFファイルとは

ちなみにELFとは、Executable and Linkable Formatの略で、主にLinuxやUNIXシステムで使用されることの多い実行可能ファイルの形式です。

ELFバイナリは、52バイト(32bitの場合)または64バイト(64bitの場合)の長さのELFヘッダを持ちます。

ELFヘッダのフォーマットを知ることはELFバイナリの解析を行う上で非常に役に立つ場合があります。

ELFヘッダの詳細については、以下の英語版のWikipediaの情報が非常に充実しておりわかりやすいのでおすすめです。

参考:Executable and Linkable Format - Wikipedia

実行権限を与える

Linuxシステムの場合、ファイルにはパーミッションが設定され、所有者(ユーザとグループ)と許可される操作(読み取り/書き込み/実行)の2つの観点からアクセス制限が行われています。

デフォルトの構成のLinuxシステムの場合、今回ダウンロードしたファイルにはまだ実行権限が与えられていないため、まずは実行権限を与える必要があります。

ファイルの所有者と権限についてはls -lコマンドで確認することができます。

$ ls -l

total 16

-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 14480 12月 6 23:58 revvy_chevy詳細については以下を参照します。

参考:Understanding Linux File Permissions | Linuxize

また、ファイルに実行権限を付与するためにはchmod +xコマンドを利用します。

$ chmod +x revvy_chevy

$ ls -l

total 16

-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 14480 12月 6 23:58 revvy_chevy上記のようにls -lコマンドで権限を確認した際にxが付与されていれば実行権限が与えられていることがわかります。

それでは実行してみましょう。

$ ./revvy_chevy

What's the flag? <input text>

That's not it...問題バイナリを実行すると、文字列の入力を求められます。

適当な文字列を入力してみると、That's not it...と表示されました。

この結果から、恐らくプログラムの中では、入力された文字列とFlagが一致するかを比較する処理を行っていそうであることが想像できます。

静的解析を行う

radare2

radare2は、高機能な解析ツールであり、CUIから逆アセンブルやバイナリパッチの適用、データの比較や検索、デコンパイルなど、様々な処理を呼び出すことができます。

radare2 revvy_chevyコマンドでradare2を起動し、aaaコマンドを呼び出すことで解析をスタートします。

解析が完了後、aflコマンドを呼び出すことで、バイナリ内の関数が一覧されます。

$ radare2 revvy_chevy

# aaa コマンド

[0x00001100]> aaa

[Cannot find function at 0x00001100 sym. and entry0 (aa)

[x] Analyze all flags starting with sym. and entry0 (aa)

[x] Analyze function calls (aac)

[x] Analyze len bytes of instructions for references (aar)

[x] Check for objc references

[x] Check for vtables

[x] Type matching analysis for all functions (aaft)

[x] Propagate noreturn information

[x] Use -AA or aaaa to perform additional experimental analysis.

# afl コマンドで関数をリストアップ

[0x00001100]> afl

0x00001130 4 41 -> 34 fcn.00001130なお、radare2のコマンドについてはヘルプがかなりわかりやすいので、a -hのようにオプションを付けてヘルプを呼び出してみると良いと思います。

また、以下のWEBサイトも参考になります。

参考:Command-line Flags - The Official Radare2 Book

radare2を使って関数の逆アセンブルとデコンパイルを行うには以下のコマンドを実行します。

# 関数のオフセットを実行すると、そのアドレスに移動する

[0x00001100]> afl

0x00001130 4 41 -> 34 fcn.00001130

[0x00001100]> 0x00001130

# 関数の開始アドレスで pdf コマンドを実行すると逆アセンブル結果を取得できる

[0x00001130]> pdf

; CALL XREF from entry.fini0 @ +0x27

┌ 34: fcn.00001130 ();

│ 0x00001130 488d3de12e00. lea rdi, qword [0x00004018]

│ 0x00001137 488d05da2e00. lea rax, qword [0x00004018]

│ 0x0000113e 4839f8 cmp rax, rdi

│ ┌─< 0x00001141 7415 je 0x1158

│ │ 0x00001143 488b058e2e00. mov rax, qword [reloc._ITM_deregisterTMCloneTable] ; [0x3fd8:8]=0

│ │ 0x0000114a 4885c0 test rax, rax

│ ┌──< 0x0000114d 7409 je 0x1158

│ ││ 0x0000114f ffe0 jmp rax

..

│ ││ ; CODE XREFS from fcn.00001130 @ 0x1141, 0x114d

└ └└─> 0x00001158 c3 ret

# 関数の開始アドレスで pdc コマンドを実行するとデコンパイル結果を取得できる

[0x00001130]> pdc

function fcn.00001130 () {

// 4 basic blocks

loc_0x1130:

//CALL XREF from entry.fini0 @ +0x27

rdi = qword [0x00004018]

rax = qword [0x00004018]

var = rax - rdi

if (!var) goto 0x1158 //likely

{

loc_0x1158:

//CODE XREFS from fcn.00001130 @ 0x1141, 0x114d

return

loc_0x1143:

rax = qword [reloc._ITM_deregisterTMCloneTable] //[0x3fd8:8]=0

var = rax & rax

if (!var) goto 0x1158 //likely

}

return;

loc_0x114f:

goto rax

(break)

}続いてはGUIから逆アセンブル結果やデコンパイル結果を確認してみましょう。

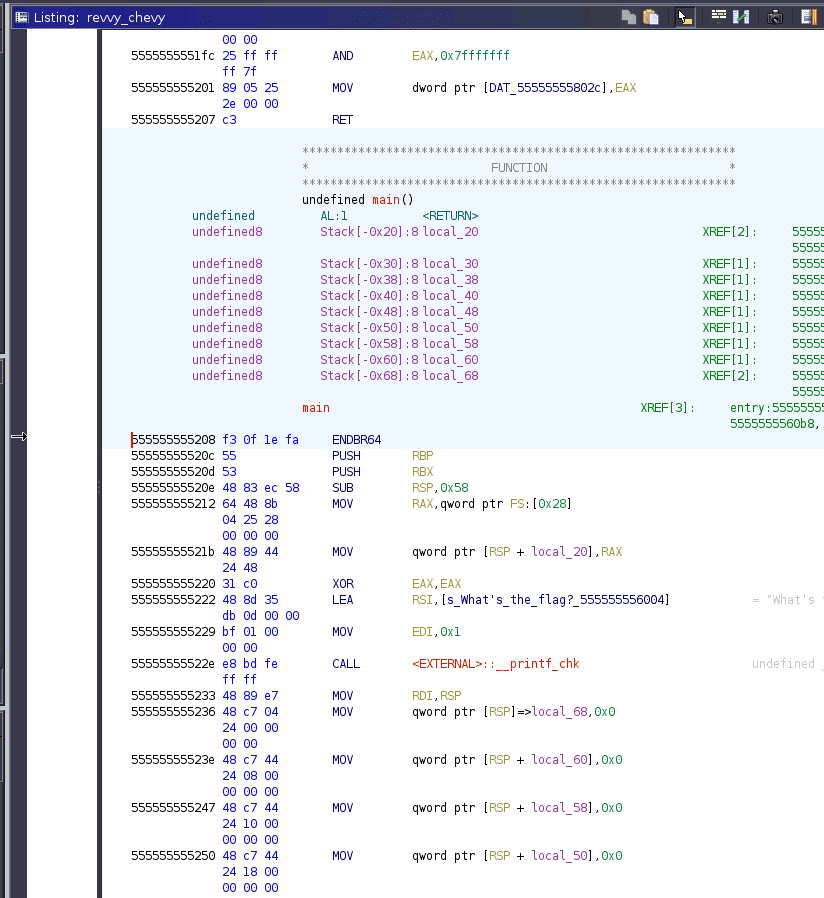

Ghidraでmain関数を解析する

GhidaはNSAの開発したOSSのリバースエンジニアリングツールです。

公式のインストール方法でセットアップしている場合、ghidraRunで起動することができます。

$ ghidraRun参考:Ghidra

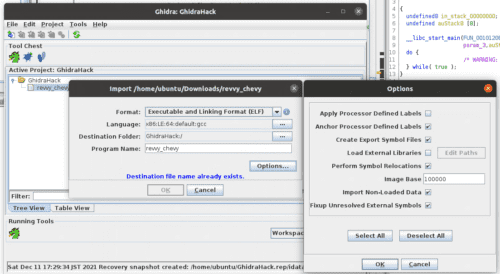

GhidraのGUIが起動したら、左上の[File]から[Import File]を選択して問題バイナリをロードします。

ロードが完了したらインポートされたファイル名をクリックして解析を開始します。

Ghidraの詳細な使い方は、[Help]の[Content]から開けるヘルプツールが結構詳しく書いてあるのでおすすめです。

日本語の情報が欲しい場合は、WEBにはあまり体系化された情報が落ちていないので、Ghidra実践ガイドを読むのがいいと思います。

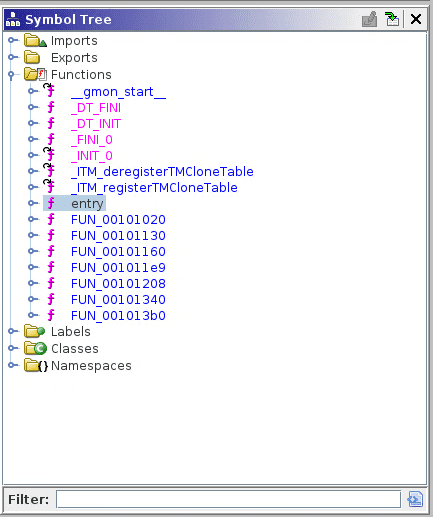

エントリポイントを見つける

Ghidraの解析ウィンドウを開いたら、まずはmain関数の逆アセンブル結果とデコンパイル結果を見つけたいと思います。

しかし、デフォルトの画面で左側にあるシンボルツリーからFunctionsの一覧を探したものの、main関数は見つけられませんでした。

そのため、エントリポイントの逆アセンブル結果から、main関数のアドレスを特定していきます。

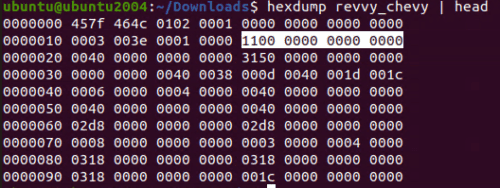

エントリポイントとは、ELFバイナリが実行されたときにまず初めに呼び出される関数です。

エントリポイントのファイルオフセットは、ELFヘッダの25バイト目から8バイト分の領域を使って定義されています。

※ リトルエンディアン形式で0x1100がエントリポイントのアドレスです。

前述したreadelfコマンドの-hを利用することで、ELFヘッダ内の情報を簡単に参照することができます。

$ readelf -h revvy_chevy

ELF Header:

Magic: 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Class: ELF64

Data: 2's complement, little endian

Version: 1 (current)

OS/ABI: UNIX - System V

ABI Version: 0

Type: DYN (Shared object file)

Machine: Advanced Micro Devices X86-64

Version: 0x1

Entry point address: 0x1100

Start of program headers: 64 (bytes into file)

Start of section headers: 12624 (bytes into file)

Flags: 0x0

Size of this header: 64 (bytes)

Size of program headers: 56 (bytes)

Number of program headers: 13

Size of section headers: 64 (bytes)

Number of section headers: 29

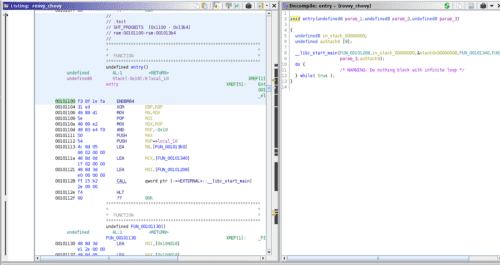

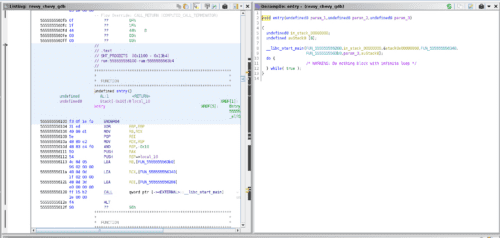

Section header string table index: 28ここで、エントリポイントのアドレスが0x1100であることがわかったので、Ghidraのシンボルツリーからentry関数のアドレスを開いてみましょう。

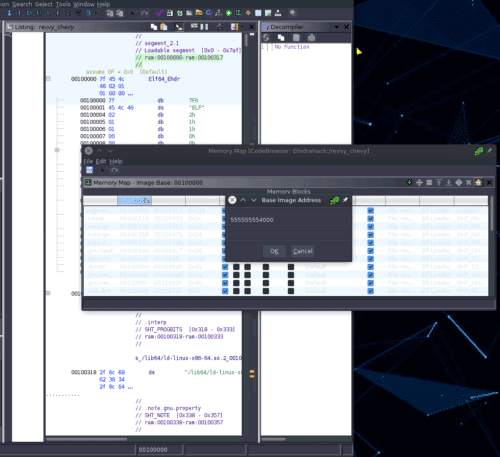

entry関数の逆アセンブル結果とデコンパイル結果が表示されましたが、アドレスを見ると0x1100ではなく0x101100になっています。

これは、Ghidraのアドレスとして表示されるのはバイナリの実際のアドレスではなく、RVA(相対仮想アドレス)と呼ばれるアドレスだからです。

RVAは、仮想アドレスにベースアドレスやイメージベースと呼ばれるアドレスを加算したものです。

GhidraでELFファイルをロードする際に[Options]から[Image Base]の欄を確認すると、デフォルトで0x100000となっていたことがわかります。

そのため、このイメージベースに実際の仮想アドレス0x1100を加算した0x101100が、GhidraにRVAとして表示されているというわけです。

ちなみに、Ghidraのイメージベースの設定は任意に変更ができます。

そのため、このアドレスを0x555555555000などに設定しておくことで、gdbなどと併用する場合に表示されるアドレスをそろえることもできます。

上記の画像はイメージベースを0x555555555000に設定した場合のエントリポイントの逆アセンブル結果です。

RVA / VA / Offsetについて

ここまでなんとなくRVAやアドレス(仮想アドレス)、オフセットといった用語を使ってきたので軽く整理しておこうと思います。

まずファイルオフセットはシンプルにバイナリの先頭から何バイト目かという位置を表します。

バイナリエディタで開いた時に0x100バイト目にあるデータのファイルオフセットは、同じく0x100になります。

次に仮想アドレス(VA)についてです。

この記事では仮想アドレスの詳細については触れませんが、簡単に言えば「ファイルオフセットに各セクションの開始位置を加算」したものが仮想アドレスとなります。

プログラムがOSで実行されるとき、当然実行されるプログラムはメモリに展開されるわけですが、この時実際のメモリアドレス(物理アドレス)に展開してしまうと、複数のアプリケーションを平行して稼働させる必要のあるシステムではメモリアドレスの競合など、様々な弊害が発生します。

これらの問題を回避するため、LinuxなどのOSで実行されるアプリケーションがメモリアドレスを参照するときは、物理アドレスではなく、仮想アドレス(VA)と呼ばれるアドレスを参照します。

この仮想アドレスは、各セクションの先頭にオフセットを加算したものとなります。

例えば、セクションの境界が0x1000に設定されている.dataセクションに存在するデータのファイルオフセットが0x3000の場合、仮想アドレスは0x4000になります。

そして最後、RVAですが、これは前述した通り仮想アドレスにさらにイメージベースのアドレスを加算したアドレスです。

参考:Understanding Concepts Of VA, RVA and Offset | Tech Zealots

各アドレスとオフセットの違いや用途については少々わかりづらいとは思いますが、入門的なCTFの問題を解くためにはあまり使わないので、難しい場合は一旦飛ばしてもらって問題ありません。

バイナリを触っていくうちにイメージがつくようになると思います。

エントリポイントからmain関数を特定する

話を解析に戻します。

エントリポイントのデコンパイル結果を見ると__libc_start_mainが存在することがわかります。

この関数は、ELFバイナリが実行されるときに必ず最初に呼び出される初期化ルーチンです。

そして、この__libc_start_mainの第一引数にはmain関数のアドレスが渡されることが決まっています。

つまり、__libc_start_mainの第一引数を調べれば、今回の問題バイナリのようにシンボル情報がないバイナリであってもmain関数のアドレスを特定することができるようになるのです。

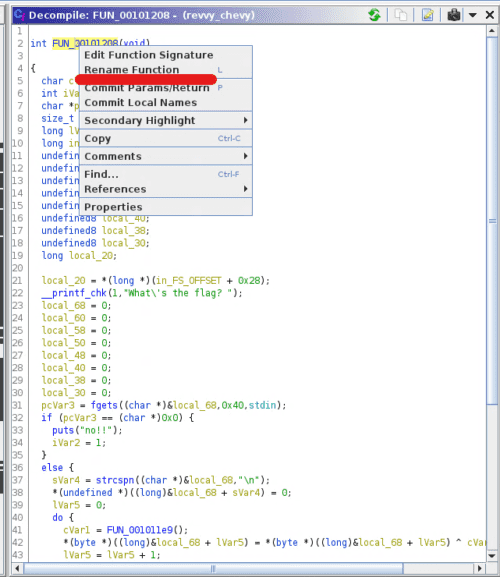

というわけで、FUN_00101208がmain関数であることが特定できました。

このままでは分かりづらいので、FUN_00101208を右クリックして[Rename Function]から関数名をmainに変更しておきましょう。

Ghidaを使って解析を行う場合には、関数名や変数名を任意に変更ができるので、その都度分かりやすい名前に変更してあげるとより効率的に解析を進めることができます。

main関数のデコンパイル結果を見る

まずはmain関数のデコンパイル結果を見てみましょう。(長いのでローカル変数の定義などはカットしてます)

int main(void)

{

/* 中略 */

local_20 = *(long *)(in_FS_OFFSET + 0x28);

/* ユーザからの標準入力(stdin)を受けとって local_68 に格納している */

__printf_chk(1,"What\'s the flag? ");

/* 中略 */

pcVar3 = fgets((char *)&local_68,0x40,stdin);

if (pcVar3 == (char *)0x0) {

puts("no!!");

iVar2 = 1;

}

/* 改行文字を特定し、ヌル文字に変更 */

else {

sVar4 = strcspn((char *)&local_68,"\n");

*(undefined *)((long)&local_68 + sVar4) = 0;

lVar5 = 0;

/* 謎のループ処理 */

do {

cVar1 = FUN_001011e9();

*(byte *)((long)&local_68 + lVar5) = *(byte *)((long)&local_68 + lVar5) ^ cVar1 + (char)lVar5;

lVar5 = lVar5 + 1;

} while (lVar5 != 0x40);

/* local_68 の値とPTR_DAT_00104010の値を 0x40 バイト分比較する */

iVar2 = memcmp(&local_68,PTR_DAT_00104010,0x40);

if (iVar2 == 0) {

puts("You got it!");

}

else {

puts("That\'s not it...");

iVar2 = 1;

}

}

/* 中略 */

}上記より、このmain関数は大きく以下の4つの処理に分割されていることがわかります。

- ユーザからの標準入力(stdin)を受けとって

local_68に格納している - 改行文字を特定し、ヌル文字に変更(バイト列が文字列として評価される場合、0は

\0と同値として扱われます) 参考:c - What is the difference between NULL, ‘\0’ and 0? - Stack Overflow - 謎のループ処理

- local68 の値とPTRDAT_00104010の値を 0x40 バイト分比較する

まずはlocal_68の変数名をinput_textなどに変更してから順番に解析を進めていきましょう。

標準入力の受け取り

最初に見ていくのは以下のコードです。

fgets関数で最大0x40文字分の入力を標準入力から受け取り、変数input_textに格納します。

もし読み取りに失敗した場合は、no!!という文字列を出力して終了します。

pcVar3 = fgets((char *)&input_text,0x40,stdin);

if (pcVar3 == (char *)0x0) {

puts("no!!");

iVar2 = 1;

}fgets関数は、ストリーム(FILEオブジェクト)から指定したバイト数のデータを読み取ることのできる関数です。

参考:C library function - fgets()

なぜこの関数でユーザの入力を受け取ることができるかというと、LinuxやUNIX系のシステムでは、ほとんどのデバイスがファイルとして抽象化されて扱われるからです。

Linuxシステムでは、以下のマニュアルに記載されているようにFILEオブジェクトstdinが標準入力を受け取るインプットストリームとして定義されています。

参考:stdin(3) - Linux manual page

そのためfgets関数で入力値を受け取ることができるのです。

より詳しく知りたい方は、以下の書籍などがわかりやすくて参考になると思います。

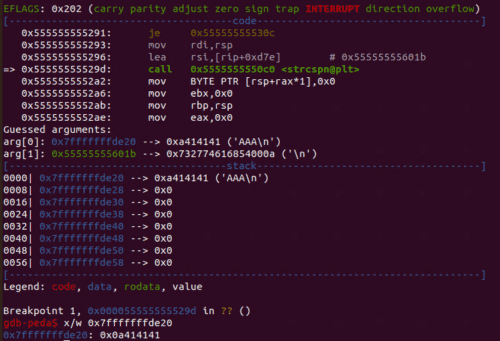

改行文字の削除

次に焦点とするのはこの部分です。

sVar4 = strcspn((char *)&input_text,"\n");

*(undefined *)((long)&input_text + sVar4) = 0;strcspn関数は、第一引数として受け取った文字列の中から、第二引数(reject)として受け取った文字を含まない文字だけで構成される最初の文字列の長さを返却する関数です。

つまり、strcspn関数を使うと、任意の文字が最初に登場する場所を特定することができます。

今回は、標準入力から受け取った文字列の中から、改行文字\nの位置を特定し、改行文字の存在する場所のバイトを0に変更しています。

なぜこのようなことをしているかというと、標準入力から受け取った文字列には改行文字が含まれているためです。

実際にメモリの中身を見てみると、以下のように改行文字0x0aが入力文字の後に続いていることがわかります。

0x0aは、LF(ラインフィード)というASCIIで定義された制御文字を意味します。

次に、実際に置換処理が行われた行まで実行を進めてみると、改行文字がメモリから消去されたことがわかります。

GDBの使い方については後述します。

ループ処理で文字列をXOR暗号化

次の処理を見ると、謎の関数FUN_001011e9の戻り値にループカウンタlVar5を加算した値を使って標準入力から受け取った文字列をXOR暗号化していることがわかります。

do {

cVar1 = FUN_001011e9();

*(byte *)((long)&input_text + lVar5) = *(byte *)((long)&input_text + lVar5) ^ cVar1 + (char)lVar5;

lVar5 = lVar5 + 1;

} while (lVar5 != 0x40);XOR暗号についての詳細は割愛します。

参考:たのしいXOR暗号入門

暗号化されたバイト列をチェックする

ここでは、先ほどXOR暗号化されたinput_textとPTR_DAT_00104010に定義されたバイト列を0x40バイト分比較して、一致するかどうかをチェックしています。

iVar2 = memcmp(&input_text,PTR_DAT_00104010,0x40);

if (iVar2 == 0) {

puts("You got it!");

}

else {

puts("That\'s not it...");

iVar2 = 1;

}恐らく、最初の入力で与えられた文字列が正しいフラグの場合は、XOR暗号化された結果とPTR_DAT_00104010に定義されているバイト値と同じになるのだと思われます。

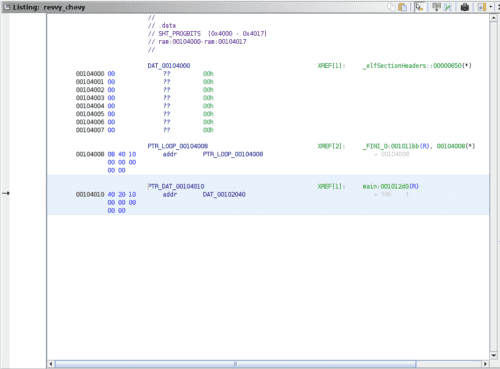

データセクションの値を取得する

続いて、PTR_DAT_00104010に定義されている値を確認していきましょう。

ELFバイナリの場合、事前定義された文字列などのデータは.dataセクションに格納されます。

.dataセクションは読み書きが可能な領域なので、書き換え可能な変数などがこのセクションに格納されます。

Ghidaのデコンパイル結果からPTR_DAT_00104010をクリックすることでも、このデータが定義されたセクションにジャンプすることが可能ですが、せっかくなので.dataセクションのオフセットを先に特定しようと思います。

まずはreadelf -Sを使って表層解析を行います。

$ readelf -S revvy_chevy

There are 29 section headers, starting at offset 0x3150:

Section Headers:

[Nr] Name Type Address Offset Size EntSize Flags Link Info Align

[25] .data PROGBITS 0000000000004000 00003000 0000000000000018 0000000000000000 WA 0 0 8この出力結果から、仮想アドレス0x4000から0x18バイト分の範囲に.dataセクションが存在することがわかりました。

続いて今度はradare2の解析でiSコマンドを使ってセクションテーブルを取得してみます。

[0x00001100]> iS

[Sections]

nth paddr size vaddr vsize perm name

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

0 0x00000000 0x0 0x00000000 0x0 ----

1 0x00000318 0x1c 0x00000318 0x1c -r-- .interp

2 0x00000338 0x20 0x00000338 0x20 -r-- .note.gnu.property

3 0x00000358 0x24 0x00000358 0x24 -r-- .note.gnu.build_id

4 0x0000037c 0x20 0x0000037c 0x20 -r-- .note.ABI_tag

5 0x000003a0 0x28 0x000003a0 0x28 -r-- .gnu.hash

6 0x000003c8 0x138 0x000003c8 0x138 -r-- .dynsym

7 0x00000500 0xd1 0x00000500 0xd1 -r-- .dynstr

8 0x000005d2 0x1a 0x000005d2 0x1a -r-- .gnu.version

9 0x000005f0 0x40 0x000005f0 0x40 -r-- .gnu.version_r

10 0x00000630 0xf0 0x00000630 0xf0 -r-- .rela.dyn

11 0x00000720 0x90 0x00000720 0x90 -r-- .rela.plt

12 0x00001000 0x1b 0x00001000 0x1b -r-x .init

13 0x00001020 0x70 0x00001020 0x70 -r-x .plt

14 0x00001090 0x10 0x00001090 0x10 -r-x .plt.got

15 0x000010a0 0x60 0x000010a0 0x60 -r-x .plt.sec

16 0x00001100 0x2b5 0x00001100 0x2b5 -r-x .text

17 0x000013b8 0xd 0x000013b8 0xd -r-x .fini

18 0x00002000 0x81 0x00002000 0x81 -r-- .rodata

19 0x00002084 0x4c 0x00002084 0x4c -r-- .eh_frame_hdr

20 0x000020d0 0x128 0x000020d0 0x128 -r-- .eh_frame

21 0x00002d90 0x8 0x00003d90 0x8 -rw- .init_array

22 0x00002d98 0x8 0x00003d98 0x8 -rw- .fini_array

23 0x00002da0 0x1f0 0x00003da0 0x1f0 -rw- .dynamic

24 0x00002f90 0x70 0x00003f90 0x70 -rw- .got

25 0x00003000 0x18 0x00004000 0x18 -rw- .data

26 0x00003018 0x0 0x00004020 0x10 -rw- .bss

27 0x00003018 0x2a 0x00000000 0x2a ---- .comment

28 0x00003042 0x10a 0x00000000 0x10a ---- .shstrtabこちらの結果でも、仮想アドレス0x4000から0x18バイト分の範囲に.dataセクションが存在することがわかりました。

というわけで、実際にGhidraでRVA0x104000の逆アセンブル結果を見てみます。

0x18バイト目までの範囲でデータが格納されています。

今回のターゲットはPTR_DAT_00104010の値ですが、.dataセクションにはポインタとして格納されているようです。

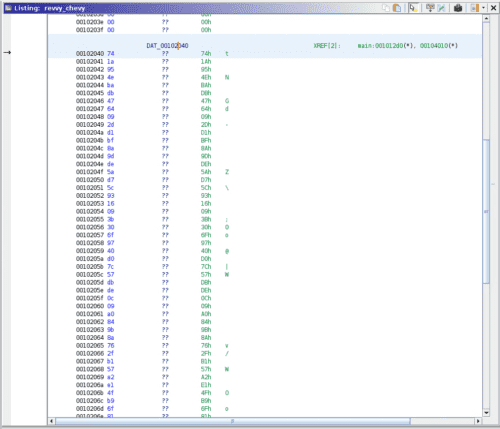

そのため、このポインタが指しているDAT_00102040にさらにジャンプしてみます。

バイト列が格納されていますね。

最終的にiVar2 = memcmp(&input_text,PTR_DAT_00104010,0x40);の行では、このアドレス0x104010の先頭から0x40バイト分のデータを参照しています。

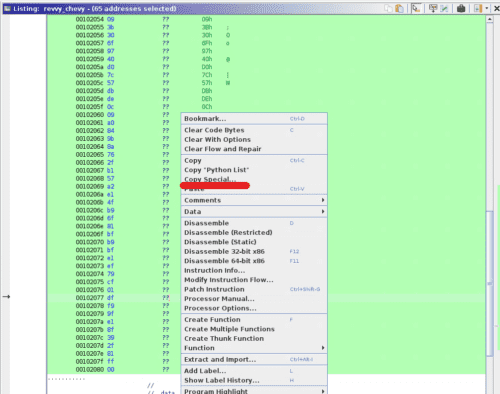

このままだと見づらいので、Ghidraの機能を使ってこのデータを整形して取得します。

今回は後でPythonスクリプトで使いたいので、Pythonの配列形式で取得することにしました。

まずは0x104000から0x40バイト分の範囲を選択して右クリックします。

次に[Copy Special]を押して、[Python List]を選択します。

すると、次のようにPythonの配列として利用できる形式でバイナリデータを取得することができました。

[ 0x74, 0x1a, 0x95, 0x4e, 0xba, 0xdb, 0x47, 0x64, 0x09, 0x2d, 0xd1, 0xbf, 0x8a, 0x9d, 0xde, 0x5a, 0xd7, 0x5c, 0x93, 0x16, 0x09, 0x3b, 0x30, 0x6f, 0x97, 0x40, 0xd0, 0x7c, 0x57, 0xdb, 0xde, 0x0c, 0x09, 0xa0, 0x84, 0x9b, 0x8a, 0x76, 0x2f, 0xb1, 0x57, 0xa2, 0xe1, 0x4f, 0xb9, 0x6f, 0x81, 0xbf, 0xb9, 0xbf, 0xe1, 0xef, 0x79, 0xcf, 0x01, 0xdf, 0xf9, 0x9f, 0xe1, 0x8f, 0x39, 0x2f, 0x81, 0xff, 0x00 ]他にも様々なデータ型への変換やコピーの方法があるので、必要に応じて使い分けると解析をスムーズに行うことができます。

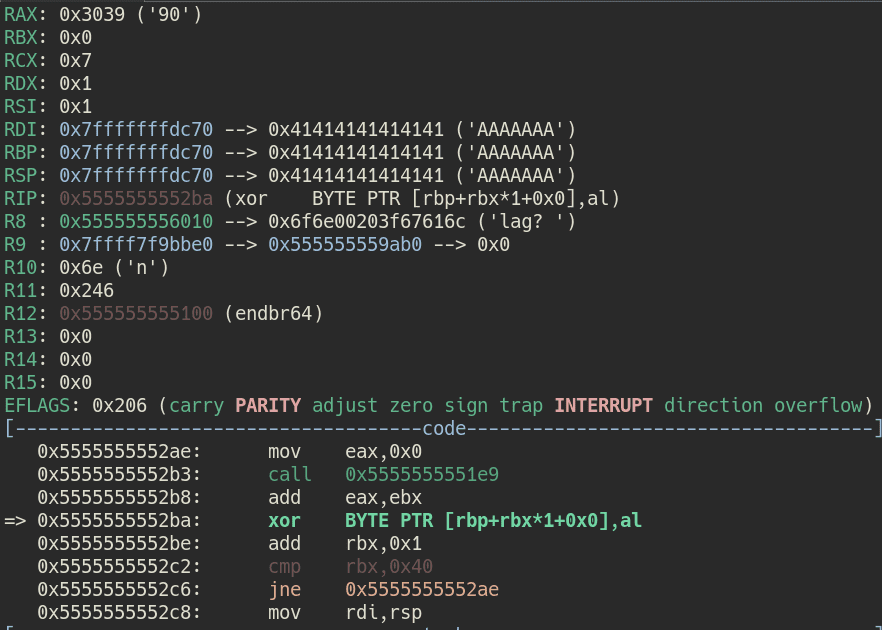

XOR暗号化時の関数を解析する

もう少し静的解析を続けていきます。

先ほど解析した以下のXOR暗号化を行う処理の中に、FUN_001011e9という関数を実行している行がありました。

do {

cVar1 = FUN_001011e9();

*(byte *)((long)&input_text + lVar5) = *(byte *)((long)&input_text + lVar5) ^ cVar1 + (char)lVar5;

lVar5 = lVar5 + 1;

} while (lVar5 != 0x40);ここからは、この関数の処理を追っていきます。

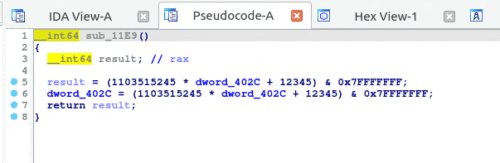

Ghidraのデコンパイル結果を見てみると、たった一行だけのシンプルな関数でした。

void FUN_001011e9(void)

{

DAT_0010402c = DAT_0010402c * 0x41c64e6d + 0x3039 & 0x7fffffff;

return;

}DAT_0010402cは未定義の変数でしたので、valiableなどの適当な名前に置き換えておきます。

さて、ここで一つ疑問が出てきました。

呼び出し元のcVar1 = FUN_001011e9();というデコンパイル結果を見ると、この関数の戻り値がcVar1に格納されるように見えます。

しかし、実際にこの関数のデコンパイル結果を見てみると戻り値のないvoid関数になっています。

これはどちらが正しいのでしょうか。

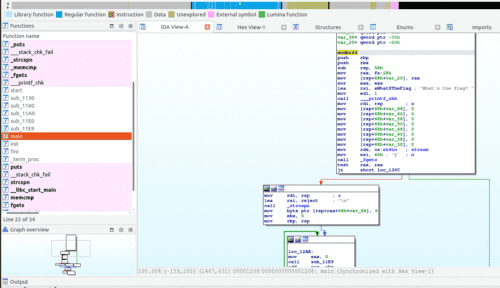

アセンブリを読んだり動的解析で特定しても良いですが、今回はIDA Freeによるデコンパイル結果も見てみようと思います。

IDA Freeを使う

せっかく事前にインストールをお願いしているので、IDA Freeの解析結果も見てみましょう。

IDAに関する詳細な説明は割愛しますので、以下のコマンドで起動し、問題バイナリをインポートしてください。

$ ida64Ghidraで解析したときとは異なり、初めからmain関数のシンボルを特定してくれていますね。

IDAでは、逆アセンブル結果が出力されている画面で[F5]キーを押すとデコンパイルを行ってくれます。

Ghidraの時と同じ行からXOR暗号化時に実行されている関数を特定してデコンパイル結果を確認すると、以下のようにint64型の戻り値を返すことがわかりました。

このように、デコンパイルの結果はデコンパイラによって異なっていたり、そもそも間違った結果が出る場合もあります。

そのため、デコンパイラを妄信せず困ったときにはアセンブリを丁寧に読んだり他のツールの結果と見比べてみたりするのがおすすめです。

XOR暗号化の挙動を見抜く

さて、これでこの戻り値cVar1にループカウンタlVar5を加算した値を利用してinput_textを先頭から1文字ずつXOR暗号化を行っていることがわかりました。

*(byte *)((long)&input_text + lVar5) = *(byte *)((long)&input_text + lVar5) ^ cVar1 + (char)lVar5;最終的にこの暗号化結果が以下のバイト列になる入力を見つけることができればFlagが取得できそうです。

[ 0x74, 0x1a, 0x95, 0x4e, 0xba, 0xdb, 0x47, 0x64, 0x09, 0x2d, 0xd1, 0xbf, 0x8a, 0x9d, 0xde, 0x5a, 0xd7, 0x5c, 0x93, 0x16, 0x09, 0x3b, 0x30, 0x6f, 0x97, 0x40, 0xd0, 0x7c, 0x57, 0xdb, 0xde, 0x0c, 0x09, 0xa0, 0x84, 0x9b, 0x8a, 0x76, 0x2f, 0xb1, 0x57, 0xa2, 0xe1, 0x4f, 0xb9, 0x6f, 0x81, 0xbf, 0xb9, 0xbf, 0xe1, 0xef, 0x79, 0xcf, 0x01, 0xdf, 0xf9, 0x9f, 0xe1, 0x8f, 0x39, 0x2f, 0x81, 0xff, 0x00 ]このまま静的解析でFlagを特定することもできますが、結構面倒なのでここからは動的解析を行っていきます。

動的解析とは、実際に実行ファイルを動かしながら解析を行う方法です。

今回はgdbというデバッガを使って動的解析を行い、Flagを特定していきたいと思います。

gdbで動的解析を行う

まずはgdbで問題バイナリを開いてみましょう。

すでにgdb-pedaを導入している場合は、色付けされたコンソールが開きます。

$ gdb ./revvy_chevygdb-pedaの詳細は割愛しますが、gdbのレジスタやメモリ情報などを綺麗に可視化してくれる拡張機能のようなものだと思ってください。

参考:longld/peda: PEDA - Python Exploit Development Assistance for GDB

gdbでCTFの問題を解く際の基本的な操作は次のようになります。

- 怪しい箇所や動きを把握したい箇所にブレークポイントを設定する

- ブレークポイントで処理を停止して、メモリやレジスタの情報を参照する

- Flagを取得するために、実行中のプログラムのメモリやレジスタのデータを改ざんして、本来は実行されない処理を呼び出す

gdbのロードアドレスを特定する

まずはmain関数にブレークポイントを設定してみます。

gdbでは、以下のいずれかのコマンドでブレークポイントの設定が可能です。

b <ブレークポイント対象>

break <ブレークポイント対象>ブレークポイント対象には、関数名や現在のファイルの行番号、停止時点からのオフセット、メモリアドレスなどを指定することができます。

今回の問題のように、CTFの場合はシンボル情報が与えられていない場合が多いので、基本的にはメモリアドレスでのブレークポイントの設定が主になるかと思います。

先ほどGhidraでmain関数を特定したときは、main関数のアドレスは0x1208でしたね。

しかし、このアドレスをgdbで指定しても、main関数にブレークポイントを設定することはできません。

gdbでブレークポイントを設定するときは、gdbがプログラムを実行したときに読み込むRVAを指定 してあげる必要があります。

main関数のアドレスは0x1208は仮想アドレス(VA)ですので、RVAを特定するためにgdbが実行されたときにメモリを展開するベースアドレスを特定していきます。

ベースアドレスを特定するために、とりあえず問題バイナリをgdbから実行してみます。

runコマンドで実行すると、先ほど同様標準入力を求められます。

$ run

Starting program: /home/parrot/Downloads/revvy_chevy

What's the flag? ここで[Ctrl+C]を押してプログラムの処理を中断しましょう。

[Ctrl+C]キーを押すことでキーボード割込みSIGINTが発生して、プログラムの実行を中断し、gdbを操作できるようになります。

この状態でinfo proc mappingsコマンドを実行します。

$ info proc mappings

process 1971

Mapped address spaces:

Start Addr End Addr Size Offset objfile

0x555555554000 0x555555555000 0x1000 0x0 /home/parrot/Downloads/revvy_chevy

0x555555555000 0x555555556000 0x1000 0x1000 /home/parrot/Downloads/revvy_chevy

0x555555556000 0x555555557000 0x1000 0x2000 /home/parrot/Downloads/revvy_chevy

0x555555557000 0x555555558000 0x1000 0x2000 /home/parrot/Downloads/revvy_chevy

0x555555558000 0x555555559000 0x1000 0x3000 /home/parrot/Downloads/revvy_chevy

/* 省略 */すると、問題バイナリのオフセットと、gdbがロードするメモリアドレスのマッピング情報が確認できます。

ファイルオフセット0x1000が0x555555555000にマッピングされているようです。

readelfやradare2で表層解析を行った結果から.textセクションのアドレスは0x1100であることがわかっているため、0x1100がgdb実行時の0x555555555100に対応します。

少しわかりづらいかもしれませんが、アドレス0x1100がgdb実行時の0x555555555100にロードされるということは、main関数のアドレス0x1208はgdb上の0x555555555208にロードされるというわけです。

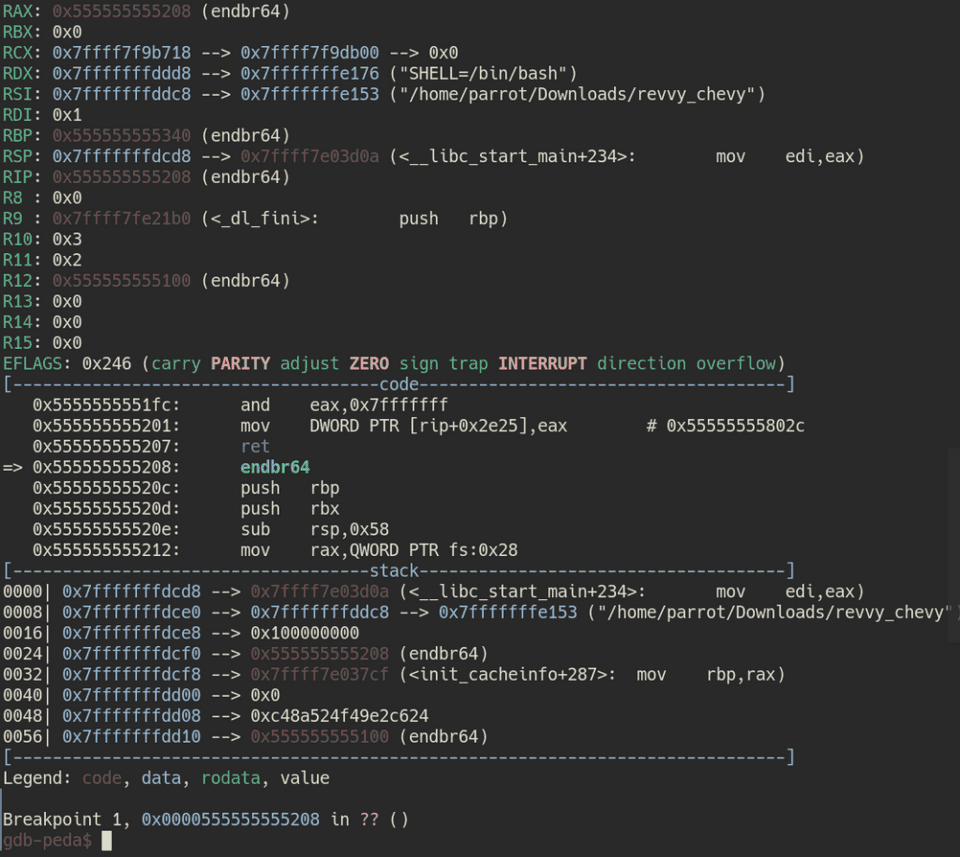

ブレークポイントを設定する

これでmain関数のRVAを特定できたので、さっそくブレークポイントを設定して実行してみましょう。

以下のコマンドでブレークポイントを設定します。

アドレスを指定してブレークポイントを設定する場合は*を付ける必要があります。

$ b *0x555555555208

Breakpoint 1 at 0x555555555208ブレークポイントの設定は、i breakpointで確認可能です。

今回は使用しませんが、Numの値がブレークポイントのIDとなるので、これを使用してdelete <Num>もしくはd <Num>コマンドを使ってブレークポイントを削除することができます。

i breakpoints

Num Type Disp Enb Address What

1 breakpoint keep y 0x0000555555555208ブレークポイントが設定されたことが確認できたので、runコマンドを呼び出しましょう。

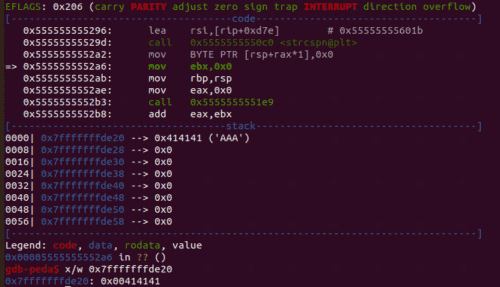

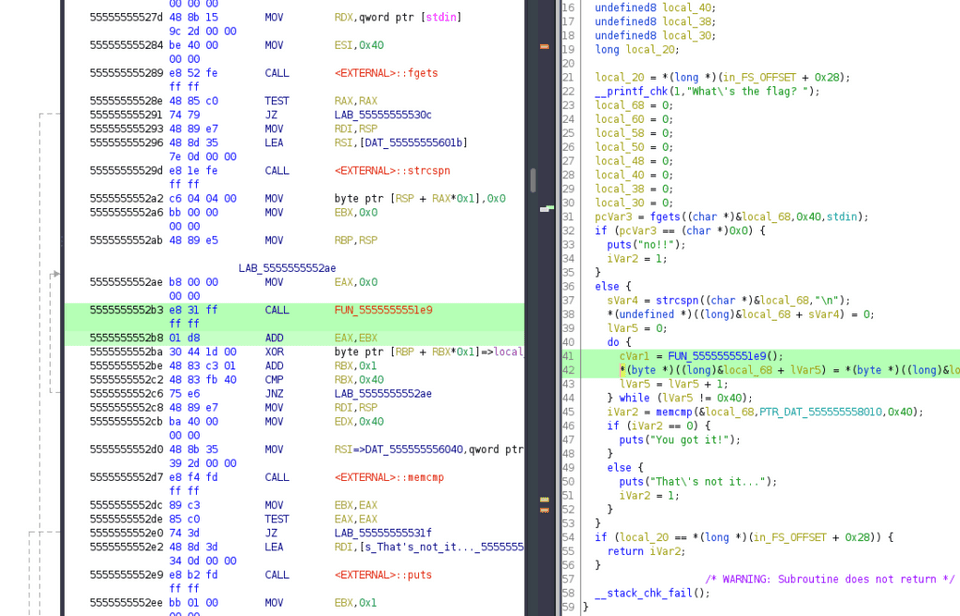

main関数の呼び出しタイミングで処理が停止し、gdb-pedaによってレジスタやスタックの情報が表示されました。

ちなみにrunコマンドはgdbからプロセスを起動するコマンドで、実行時にコマンドライン引数を与えたい場合はrun <コマンドライン引数>のようにして呼び出します。

Ghidraのイメージベースを変更する

ここからはGhidraのデコンパイル結果とgdbを対応させながら解析を進めていくので、Ghidraのベースアドレスをgdbに合わせて0x555555554000に変更しておきましょう。

Ghidraのベースアドレスの変更は、ファイルインポート時の[Options]から行うか、[Window]>[Memory Map]を開いて、右側にある[Set Image Base]ボタンから変更できます。

これでmain関数のアドレスも、gdbにロードされるアドレスと同じ0x555555555208に変更されたので、対応が分かりやすくなりました。

gdbでよく使うコマンド(一部のみ)

ここから本格的に動的解析を進めていきますが、先にgdb操作でよく使うコマンドを整理しておきます。

今回はごく一部のコマンドのみしか紹介しませんが、詳しくはDebug Hacksなどが参考になると思います。

| コマンド | 用途 |

|---|---|

| break <ブレークポイント> b <ブレークポイント> |

ブレークポイントを設定する アドレスを指定する場合は *が必要 |

| info <引数> i <引数> |

実行中プロセスの情報を表示する 引数無しで実行するとヘルプが表示される |

| run <コマンドライン引数> | プロセスを実行する |

| p/<フォーマット> $eax p/<フォーマット> 変数 |

変数やレジスタの値を表示する フォーマットには x / d / c / s / i などを利用することが多い |

| x/<フォーマット> <メモリアドレス> | メモリの中身を表示する $ecxなどのようにレジスタの参照しているアドレスを確認することもできる |

| next n |

一行ずつ実行する 関数の呼び出し先にはジャンプしない |

| step s |

処理を一つずつ実行する 関数の呼び出し先にもジャンプする |

| continue c |

プロセスの実行を再開する |

| finish | 今いる関数を終了するまで実行する |

| until u |

指定した行まで実行する |

実際に使用する場合は、以下のチートシートなども参考になると思います。

解析の方針を立てる

とりあえずgdbを使ってブレークポイントを設定することができるようになりましたが、闇雲にブレークポイントを設定してもFlagを特定するのは非常に困難です。

そのため、まずは静的解析の結果から解析方針を立てていこうと思います。

今わかっている情報は以下の通りです。

- ユーザから入力された文字列をXOR暗号化してPTRDAT00104010(イメージベースが

0x100000だった時の名前)のバイト列と比較する - XOR暗号化は一文字ずつ行われ、キーには関数FUN_001011e9(イメージベースが

0x100000だった時の名前)の戻り値にループカウンタlVar5を加算した値をが利用される

XOR暗号は、暗号化と復号に同じキーを利用します。

つまり、A ^ K = Bという方法で暗号化した場合は、B ^ K = Aの式で元のデータを復号することができます。

このような理由から、問題バイナリが暗号化に使用しているキーさえ特定することができれば、PTRDAT00104010(イメージベースが0x100000だった時の名前)に格納されているバイト列に対してXOR演算を行うことで、元のFlag文字列を特定することができます。

ここで、XOR暗号に使用するキーの元になる値は一文字ごとに以下のコードで生成されていました。

DAT_0010402c = DAT_0010402c * 0x41c64e6d + 0x3039 & 0x7fffffff;もちろんここから静的解析でキーを特定することもできますが、少々面倒なので動的解析でキーを特定していきます。

言い換えると、動的解析を利用して関数FUN_001011e9(イメージベースが0x100000だった時の名前)の戻り値を特定していこうということです。

x86_64アーキテクチャのレジスタについて

関数の戻り値をgdbで特定する前に、少しだけレジスタについて触れておきます。

x86_64アーキテクチャとは、Intelのx86アーキテクチャを64ビットに拡張したものです。

x86_64アーキテクチャのCPUには、64bitの汎用レジスタが16個、64bitのRPIレジスタとRFRAGSレジスタが1個ずつ、128bitのXMMレジスタが16個搭載されています。

主なレジスタの用途については下記に整理しておきます。

| レジスタ | 用途 |

|---|---|

| RAX (アキュムレータ) |

主に演算結果、関数の戻り値などが格納される汎用レジスタです 下位32bitをEAXレジスタとして利用します |

| RBX (ベースレジスタ) |

主にデータへのポインタが格納される汎用レジスタです 下位32bitをEBXレジスタとして利用します |

| RCX (カウンタレジスタ) |

主に文字列やループカウンタが格納される汎用レジスタです 下位32bitをECXレジスタとして利用します |

| RDX (データレジスタ) |

主にI/Oポインタの計算時に変数として利用されます 下位32bitをEDXレジスタとして利用します |

| RSI (ソースインデックス) |

主に文字列のコピー先などに使用されます 下位32bitをESIレジスタとして利用します |

| RDI (ディスティネーションインデックス) |

主に文字列操作時の宛先指定に使用されます 下位32bitをEDIレジスタとして利用します |

| RSP (スタックポインタレジスタ) |

スタックポインタとして使用されます 下位32bitをESPレジスタとして利用します |

| RBP (ベースポインタレジスタ) |

スタック上のデータへのポインタとして使用されます 下位32bitをEBPレジスタとして利用します |

| RIP (インストラクションレジスタ) |

命令セットが格納されます |

| RFLAGS (フラグレジスタ) |

下位32bitがEFRAGSと同様にフラグレジスタとして使用されます |

参考:Debug Hacks -デバッグを極めるテクニック&ツール

各レジスタやアーキテクチャの詳細についてはここでは割愛しますが、関数実行後の戻り値はRAXレジスタに格納されるため、CALL命令の直後のRAXレジスタを参照することが、関数の結果を取得する際の基本方針になります。

関数の戻り値を特定する

Ghidraの結果から、キーを生成している関数を呼び出しているアドレスは、0x5555555552b3であることがわかります。

つまり、その次の命令である0x5555555552b8時点のRAXレジスタに格納されている値が、この関数の戻り値であるということがわかります。

0x5555555552b8では、キーを生成している関数の戻り値にさらにEBXの値を格納しています。

これが最終的にXOR暗号を行うためのキーになります。

ADD命令の演算結果は、関数の戻り値と同様にアキュムレータ(RAX)に格納されます。

そこで、gdbで0x5555555552baにブレークポイントを設定して実行してみましょう。

$ b *0x5555555552ba

$ runRAXレジスタの値が0x3039であることがわかりました。

ちなみにレジスタの値は、pコマンドを使って取得することもできます。

$ p $rax

$2 = 0x3039特に今回の場合、XORの暗号化を行った後のバイト列はchar型になるので、XOR暗号化に使用するキーもRAXレジスタの値の下位8bitのみになります。

特定のレジスタの下位8bitの値のみを取り出したい場合は、$alレジスタの値をpコマンドで出力します。

$ p $al

$3 = 0x39つまり、1文字目の暗号化を行うキーは0x39であるということがわかります。

このキーは1文字を暗号化するたびに生成されるので、cコマンドを使って実行を再開すると次は2文字目の暗号化を行うタイミングにブレークポイントが設定されます。

この方法で、要領で4文字目までのキーを特定してみました。

1文字目:0x39

2文字目:0x7f

3文字目:0xe1

4文字目:0x2fこのキーと、先ほどGhidraから特定した以下のバイト列を利用してFlagの4文字目まで復号できるかを試してみます。

[ 0x74, 0x1a, 0x95, 0x4e, 0xba, 0xdb, 0x47, 0x64, 0x09, 0x2d, 0xd1, 0xbf, 0x8a, 0x9d, 0xde, 0x5a, 0xd7, 0x5c, 0x93, 0x16, 0x09, 0x3b, 0x30, 0x6f, 0x97, 0x40, 0xd0, 0x7c, 0x57, 0xdb, 0xde, 0x0c, 0x09, 0xa0, 0x84, 0x9b, 0x8a, 0x76, 0x2f, 0xb1, 0x57, 0xa2, 0xe1, 0x4f, 0xb9, 0x6f, 0x81, 0xbf, 0xb9, 0xbf, 0xe1, 0xef, 0x79, 0xcf, 0x01, 0xdf, 0xf9, 0x9f, 0xe1, 0x8f, 0x39, 0x2f, 0x81, 0xff, 0x00 ]実際に4文字目まで復号してみると、出力がMetaとなり、MetaCTFのフラグフォーマットに一致していることがわかりました。

enc = [ 0x74, 0x1a, 0x95, 0x4e ]

key = [ 0x39, 0x7f, 0xe1, 0x2f ]

for i in range(4):

print(chr(enc[i] ^ key[i]) ,end="")

>>> Metaこれであとは、0x40文字分のキーを特定することができればFlagを特定できそうです。

しかし、この手順を56回もやるのはかなり面倒くさいです。

そこで、ここからはgdbの処理を自動化してFlagを一気に取得します。

gdbを自動化する

gdbは、.gdbinitやgdb-pythonを使って処理を自動化することができます。

参考:scripting - What are the best ways to automate a GDB debugging session? - Stack Overflow

参考:Python (Debugging with GDB)

.gdbinitの方が簡単にgdbのコマンド操作を自動化できますが、今回は取得した値を元に計算を行いたいので、より柔軟な処理を簡単に定義できるgdb-pythonを使用してきます。

gdb-pythonを使う

gdb-pythonを利用してデバッグを行う場合、以下のPythonスクリプトが基本形になります。

import gdb

BINDIR = "~/Downloads"

BIN = "revvy_chevy"

INPUT = "./in.txt"

BREAK = "0x5555555552ba"

with open(INPUT, "w") as f:

f.write("A"*0x40)

gdb.execute('file {}/{}'.format(BINDIR, BIN))

gdb.execute('b *{}'.format(BREAK))

gdb.execute('run < {}'.format(INPUT))

gdb.execute('quit')gdb.execute()が、Pythonスクリプトからgdbのコマンドを実行する関数です。

基本はgdbをコマンド操作するときと同じですが、少々ややこしい点として実行中の入力値はファイルに事前定義しておく必要がある点です。

今回のプログラムは標準入力からの入力を求められるため、実行前に./in.txtというファイルを作成して、0x40バイト分の文字列を予め書き込んでいます。

これを実行すると、gdbでプログラムを実行して0x40バイト分の文字列を入力し、0x5555555552baのブレークポイントで処理を停止して、その後デバッグを終了するという処理を自動化することができます。

呼び出しはPythonからではなく、以下のようにgdb -xコマンドを使います。

gdb -x solver.py最後に、キーを取得する処理を追加してFlagを取得していきます。

Flag取得

ここまでくればあとは簡単です。

先ほど手動で実行していたcontinueコマンドを利用して1文字ずつキーを取得する作業を自動化しました。

これがSolverスクリプトです。

# gdb -x solver.py

import gdb

BINDIR = "~/Downloads"

BIN = "revvy_chevy"

INPUT = "./in.txt"

BREAK = "0x5555555552ba"

# Ghidraから取得したバイト列

data = [ 0x74, 0x1a, 0x95, 0x4e, 0xba, 0xdb, 0x47, 0x64, 0x09, 0x2d, 0xd1, 0xbf, 0x8a, 0x9d, 0xde, 0x5a, 0xd7, 0x5c, 0x93, 0x16, 0x09, 0x3b, 0x30, 0x6f, 0x97, 0x40, 0xd0, 0x7c, 0x57, 0xdb, 0xde, 0x0c, 0x09, 0xa0, 0x84, 0x9b, 0x8a, 0x76, 0x2f, 0xb1, 0x57, 0xa2, 0xe1, 0x4f, 0xb9, 0x6f, 0x81, 0xbf, 0xb9, 0xbf, 0xe1, 0xef, 0x79, 0xcf, 0x01, 0xdf, 0xf9, 0x9f, 0xe1, 0x8f, 0x39, 0x2f, 0x81, 0xff, 0x00 ]

key = []

with open(INPUT, "w") as f:

f.write("A"*0x40)

gdb.execute('file {}/{}'.format(BINDIR, BIN))

gdb.execute('b *{}'.format(BREAK))

gdb.execute('run < {}'.format(INPUT))

# 0x40文字分のキーを取得して key に格納する

for i in range(0x40):

# gdb.execute('p $al')

r = gdb.parse_and_eval("$al")

key.append(int(r.format_string(), 16))

gdb.execute('continue')

# 取得したキーを元にFlagを復号する

flag = ""

for i in range(0x40):

flag += chr(data[i] ^ key[i])

if chr(data[i] ^ key[i]) == "}":

break

print(flag)

gdb.execute('quit')これを実行すると、最終的にFlagの文字列が取得できます。

おまけ:よく使うgdbのテクニック

最後に、今回の問題では使用しなかったテクニックについても補足しておきます。

解析のために、以下のソースコードをコンパイルしたプログラムを使用します。

is_vulunが1の場合にのみ、keyを作成するループが実行されるプログラムです。

#include <stdio.h>

#define TEXT "Enjoy debug!\n"

char key[10] = {};

int main() {

printf(TEXT);

int is_vulun = 0;

if (is_vulun == 1)

{

for (int i = 0; i < 10; i++)

{

key[i] = (char)(0x41+i);

}

printf("Key %s\n", key);

}

printf("Finish!!\n");

return 0;

}まずはこのソースコードをeasy.cとして保存して、gcc easy.c -o easyで実行ファイルを作成します。

しかし、コンパイルしたプログラムを実行してみたものの、is_vulun = 0となっているためにキー生成のループは実行されませんでした。

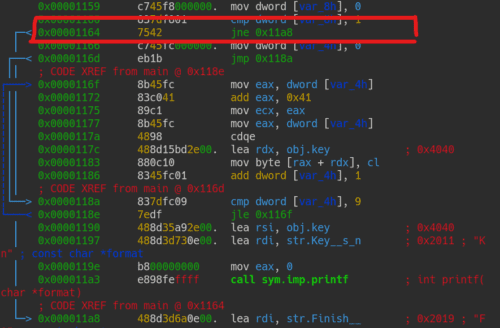

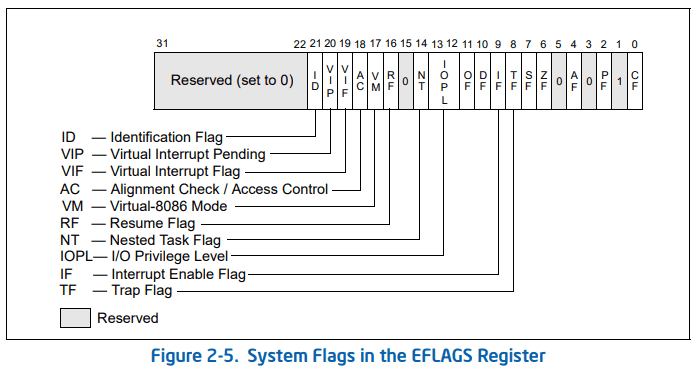

EFRAGSを書き換えて条件分岐をバイパスする

まずはis_vulnの結果をもとに条件分岐を行っている行を見てみます。

ここで、var_8hというのはis_vulunが格納されたローカル変数です。

cmp命令によって、32bit符号なし整数(dword)として1との比較を行っています。

0x00001160 837df801 cmp dword [var_8h], 1

0x00001164 7542 jne 0x11a8cmp命令は、条件分岐の際に2つの値を比較する場合によく登場しますが、その実態はただの減算です。

ただし、減算を行うsub命令とは異なり、演算結果をレジスタに格納することはありません。

参考:assembly - Understanding cmp instruction - Stack Overflow

ではなぜ単なる減算を行うだけのcmp命令を条件分岐に使用しているのかといえば、演算によってフラグレジスタが更新されるためです。

フラグレジスタは、CPUが演算を行った際に演算結果や状態を示すために使用されるレジスタです。

x86_64アーキテクチャではRFLAGSレジスタの下位32bitが使用されています。

参考:X86アセンブラ/x86アーキテクチャ - Wikibooks

フラグレジスタは、32bitのうちの各bitの値にそれぞれ意味があり、演算結果に基づいて値が変更されます。

※ 画像はIntel Developper Manualより

フラグレジスタの値の内、特に条件分岐に使用することの多いレジスタは以下の通りです。

| FLAG | 用途 | bit番号 |

|---|---|---|

| CF(キャリーフラグ) | 加算においてレジスタの大きさを越える値を使用する場合に、桁上がりが発生した場合にセットされる | 0 |

| ZF(ゼロフラグ) | 操作の結果がゼロ (0) になった場合にセットされる | 6 |

| SF(符号フラグ) | 操作の結果が負となった場合にセットされる | 7 |

| OF(オーバーフローフラグ) | 符号付き算術演算の結果がレジスタに格納できないほど大きい値になった場合にセットされる | 11 |

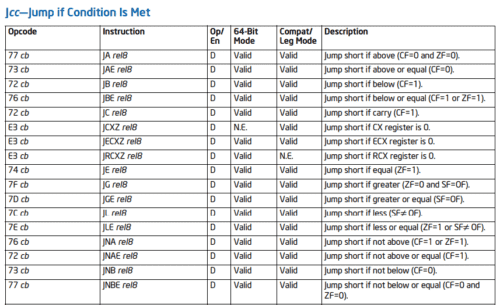

cmp命令によって条件分岐する場合には、減算結果が0であるか、もしくは正の値や負の値であるかによって分岐を決定します。

実際にフラグレジスタの値に基づいて分岐を決定するのはいくつかのジャンプ命令です。

| 命令 | ジャンプ条件 | Opcode |

|---|---|---|

| JE | 等しい(ZF = 1) | 74 |

| JNE | 等しくない(ZF = 0) | 75 |

| JG | より大きい(ZF = 0 & SF = OF) | 7F |

| JGE | より大きいか等しい(SD = OF) | 7D |

| JNG | より大きくない(ZF = 1 | SF ! OF) | 7E |

| JL | より小さい(SF ! OF) | 7C |

参考:インラインアセンブラで学ぶアセンブリ言語 第3回 (1/3):CodeZine(コードジン)

右列のオペコード(opcode)は、すぐに探せるようにしておくとパッチを当てて強制的に条件分岐を改ざんするときなどに便利です。

オペランドによってオペコードが変わる場合もありますが、基本的には以下のIDMを探すとよいと思います。

参考:Intel x86 Assembler Instruction Set Opcode Table

Jcc—Jump if Condition Is Metのテーブルを参照してください。

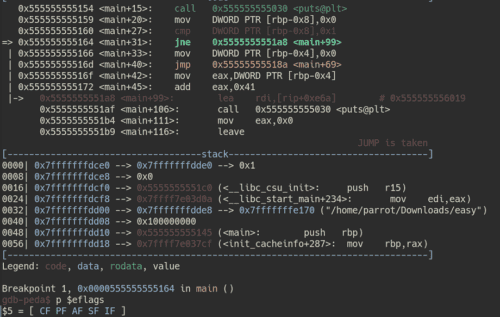

ここまでフラグレジスタとジャンプ命令について整理したところで、本題に戻ります。

is_vulunの値が1であるかを特定する以下の条件分岐をバイパスしていきましょう。

0x00001160 837df801 cmp dword [var_8h], 1

0x00001164 7542 jne 0x11a8var_8hには必ず0が格納されるので、0x00001160のcmp命令が実行された結果、フラグレジスタは[ CF PF AF SF IF ]のフラグが立っている状態になります。

ここでは各フラグの詳細についてはいったん気にしなくてよいので、jneで処理をスキップされないために必要なZFが立っていない点に着目してください。

gdbで実行してみた結果は以下のようになります。

$ b *0x555555555164

$ p $eflags

$5 = [ CF PF AF SF IF ]実際にZFが立っていないことが確認できました。

ここで条件分岐をバイパスするためには、ZFを立てる必要があります。

gdbでは、メモリのデータはsetコマンドで改ざんすることができます。

先ほど確認した通り、ZFはフラグレジスタの6bit目の値が対応しています。

つまり、フラグレジスタの6bit目の値を強制的に1に書き換えることでZFを立てることができます。

# OR演算で$eflagsの6bit目の値を0に設定する

$ set $eflags |= (1 << 6)

$ p $eflags

$7 = [ CF PF AF ZF SF IF ]上記のように、set $eflags |= (1 << 6)を実行することでZFを立てることができました。

この状態でnコマンドで処理を進めると、本来実行されるはずのない0x555555555166に処理を進めることができました。

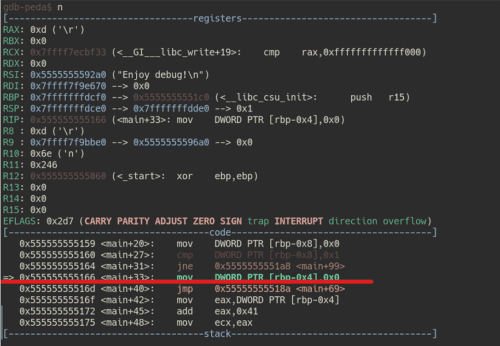

次は、フラグレジスタではなく変数の値をメモリから参照した後に改ざんすることで条件分岐をバイパスさせてみたいと思います。

メモリの中から情報を抜き出す

先ほど同様以下の処理を見ていきます。

0x00001160 837df801 cmp dword [var_8h], 1

0x00001164 7542 jne 0x11a8今度は0x00001160にブレークポイントを設定しましょう。

そこでrunコマンドを実行すると、cmp命令の呼び出し地点で処理が停止します。

$ b *0x555555555160

$ run

0x555555555159 <main+20>: mov DWORD PTR [rbp-0x8],0x0

=> 0x555555555160 <main+27>: cmp DWORD PTR [rbp-0x8],0x1

0x555555555164 <main+31>: jne 0x5555555551a8 <main+99>

0x555555555166 <main+33>: mov DWORD PTR [rbp-0x4],0x0このとき、DWORD PTR [rbp-0x8]はローカル変数のis_vulunの値を参照しています。

DWORD PTR [メモリアドレス]の構文は、[]の中に定義されたメモリアドレスをDWORD(32bit符号なし整数)として取得する命令です。

$rbp-0x8は、ローカル変数の格納されたスタックのアドレスですが、確認してみるとスタックの中には実際の変数の値が格納されているメモリアドレスを関節参照しているようです。

p $rbp-0x8

$16 = (void *) 0x7fffffffdce8つまり、実際のis_vulunの値は0x7fffffffdce8の中に格納されています。

gdbでは、x/[format] <address>コマンドでメモリの中の情報を参照できます。

参考:GDB Command Reference - x command

上記のドキュメントを見ると、x/w <address>としてフォーマットを指定すると、32bit符号なし整数としてメモリ内の情報を取得できることがわかります。

そのため、以下のコマンドを実行すると、メモリアドレス0x7fffffffdce8(変数is_vulun)の値が0になっていることがわかります。

$ x/w 0x7fffffffdce8

0x7fffffffdce8: 0話を条件分岐の処理に戻します。

ここで、dword [var_8h]の値が0であり、cmp命令によって1と比較した結果が等しいかどうかを確認していることがわかります。

0x00001160 837df801 cmp dword [var_8h], 1

0x00001164 7542 jne 0x11a8そのため、dword [var_8h]の値を1に改ざんすることで、条件分岐のバイパスができそうです。

ここで、特定のメモリ内の値を改ざんする場合にもsetコマンドを使用できます。

特定のアドレスの値を変更する際は、以下のリンク先のように{データ型}を付与します。

参考:Assignment (Debugging with GDB)

実際に、以下のようにしてメモリのデータを改ざんできました。

$ x/w 0x7fffffffdce8

0x7fffffffdce8: 0x00000000

# 値の改ざん

$ set {int}0x7fffffffdce8 = 1

$ x/w 0x7fffffffdce8

0x7fffffffdce8: 0x00000001この状態で処理を進めることで、cmp命令で値を比較した結果is_vuln == 1となるため、条件分岐のバイパスに成功します。

これでgdbを使ってメモリ情報の参照や改ざんを行うことができました。

まとめ

今回はCTFの初心者向けにELFバイナリの基本的な解析手法をまとめてみました。

この記事は、私が個人的に開催する勉強会のために作成したものですので、もし勉強会などで再利用いただける場合は特に許諾などは不要です。

参照元としてURLだけ記載いただければ、あとはご自由にご利用ください。

なお、本記事やその他の内容について質問、指摘事項がある場合は、Twitter:yuki_kashiwaba のDMまでお願いします。

この記事のコメントでも受け付けてますが、Twitter経由の方がレスポンスが早いです。

この記事が少しでもこれからCTFを始める方の役に立てば幸いです。

おすすめの書籍 / WEBサイト

この記事ではELF解析の入門的な内容にしか触れていないので、より詳細に学びたい方には以下の書籍やWebサイトが役に立つと思いますので、参考までに記載しておきます。

書籍

- Debug Hacks -デバッグを極めるテクニック&ツール 開発者向けのデバッグ本ですが、前半100ページくらいにgdbの基本的な使い方などがまとまっていて非常に参考になります。

- 詳解セキュリティコンテスト 今からCTFに入門するならとりあえず読んでおくと良い1冊。 解析手法やアセンブリの読み方などかなりわかりやすくまとまってます。 Reversingの項目は何か所か誤植あるようなので、正誤表要確認。

- リバースエンジニアリングツールGhidra実践ガイド ~セキュリティコンテスト入門からマルウェア解析まで~ たぶん日本語で書かれた唯一のGhidra本です。 PEバイナリの解析の内容が多めですが、Ghidraの使い方だけでなく解析手法についてもとても勉強になります。 Ghidra10.0以前の本なのでデバッガについては記載がない点に注意。

- リバースエンジニアリング ―Pythonによるバイナリ解析技法 完全にPEバイナリの解析のみについての本ですが、解析手法はELFと共通する部分が多いです。

- 冴えないIDAの育てかた IDAの概要や使い方がまとまってます。 なぜかIDA本なのに1/3くらいのページでradare2の解説がされてます。 日本語でこんなにradare2の情報が充実してる本は出会ったことがないのでとても参考になります。

- 動かしながらゼロから学ぶ Linuxカーネルの教科書 ELFバイナリの解析のためには、ある程度Linuxの仕組みを知っておく必要があります。 個人的には一番入門的な書籍化と思います。

- ptrace入門: ptraceの使い方 今回は使いませんでしたが、ptraceとltraceの解説書です。 筑波大教授の先生が講義で使った資料を書籍化したもののようですが、たったの100円で販売されていて買わない理由がないです。

WEBサイト

- NASM Tutorial 英語ですが、インテル記法のアセンブリを読めるようになるための最初の一歩として結構いい情報が多いです。

-

Assembly Debugger Online わざわざローカルでgdbを動かさなくても簡単にWebからインテル記法のアセンブリの動作確認ができます。

ちょっとした挙動が自分の認識とあっているか検証する際などに便利です。

- JM Project (Japanese) ELF解析をするなら頻繁にライブラリ関数などのmanを確認すると思いますが、manページなどが日本語に翻訳されたページです。

- The Official Radare2 Book radare2って機能が豊富ですよね。 全然使いこなせてない。。

※参考情報についてはそのうち気が向いたら追記していきます。沢山ありすぎて書ききれませんでした。